以前サラバドブログ内で、バドミントンで発生する肉離れを調査しました。

その結果、ふくらはぎが最も肉離れを起こしやすい、ということが分かりました。

今回の記事では、さらに深堀をして考察をしてみたので、ぜひ参考にしていただければと思います。

※注意 あくまで私サラバドの経験則からくる個人的な考察です。

結論

今回も先に結論を述べます。

結論① ヒラメ筋を痛めている(肉離れしている)

結論② 対策としてはランニングかシーテッド・カーフレイズが好ましい

※注意 サラバド的見解

詳細説明

ふくらはぎとは

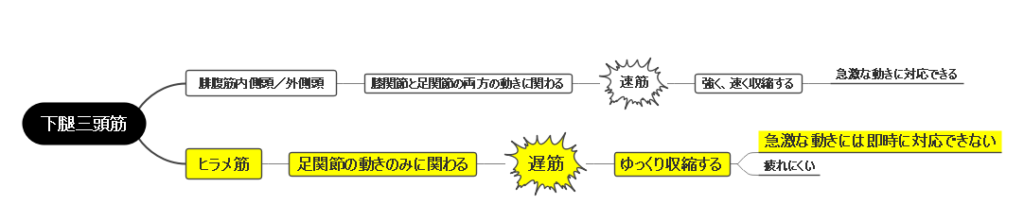

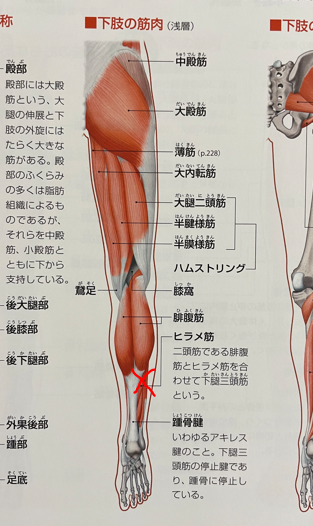

そもそもふくらはぎとは下腿三頭筋と言って、腓腹筋内側頭、腓腹筋外側頭、ヒラメ筋の三つの筋肉で構成されています。ここでは腓腹筋とヒラメ筋の二つに分けて考えます。

二つの大きな違いは、速筋か遅筋か、です。

ヒラメ筋は遅筋です。ゆっくり収縮する特性があり、急激な動きには瞬時に対応できません。疲れにくい、という性質もあるそうです。一方腓腹筋は速筋で、強く速く収縮し、急激な動きに対応できます。

バドミントン中に発生する肉離れは腓腹筋?ヒラメ筋?

バドミントン中にたびたび発生するふくらはぎの肉離れ。

前回の記事でいうところの損傷度1で競技復帰まで約2週間の怪我は、腓腹筋なのか?ヒラメ筋なのか?一体どちらなのでしょうか。

私の経験ではふくらはぎの下のほう、特に外側を痛めます。毎回決まってそこです。

写真の中で×を付けたあたり。同じ経験をした知人に聞くと、似たような部位を痛める人が多い印象です。

よく考えると、高校生の時はシングルスを何試合かこなすとよくふくらはぎをつってました。

ただ翌朝には回復し、また動けるようになっていました。

今思うとこの時は腓腹筋に疲労がたまり、足をつってしまったのではないかと考えています。

ヒラメ筋よりも腓腹筋のほうが疲れやすいので。

一方、30歳を過ぎてよく起こすようになった肉離れのような感覚は、もしかすると腓腹筋ではなくヒラメ筋を痛めているのでは?と思うようになりました。

翌日になっても回復しないので、明らかに症状が異なります。

なぜヒラメ筋を痛めるのか

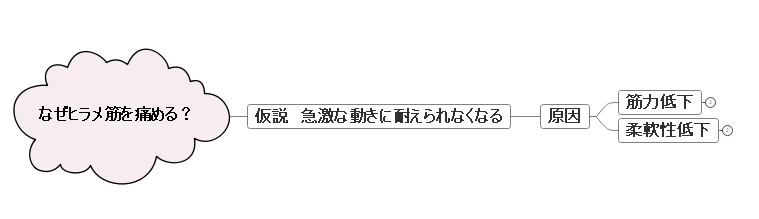

仮に「痛めるのはヒラメ筋である」、とした場合、なぜヒラメ筋なのか?を考えます。

ヒラメ筋の特性から、急激な動きに耐えられなくなって痛める、と推測しました。

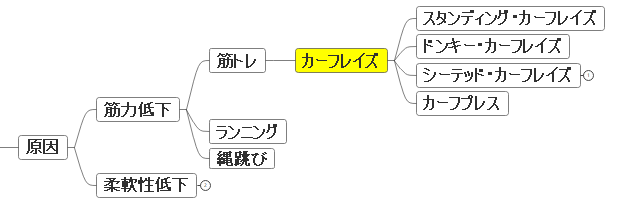

その原因は何か?例えば筋力低下や柔軟性低下が考えられます。

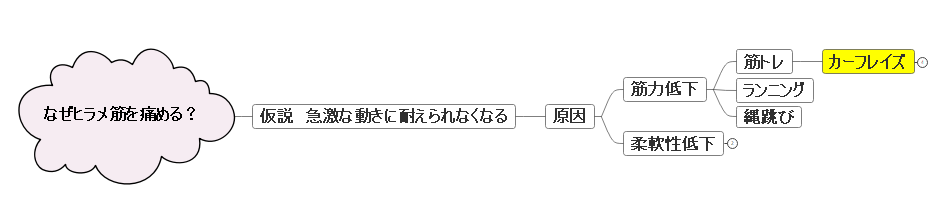

今回はそんな筋力低下について、さらに深掘りして考えてみたいと思います。

ヒラメ筋に効くトレーニング

ヒラメ筋の筋トレでまず思い浮かぶのはカーフレイズですね。

つま先立ちになって、戻して、の繰り返し動作のあれです。

ほかにはランニングや縄跳びがあると思います。

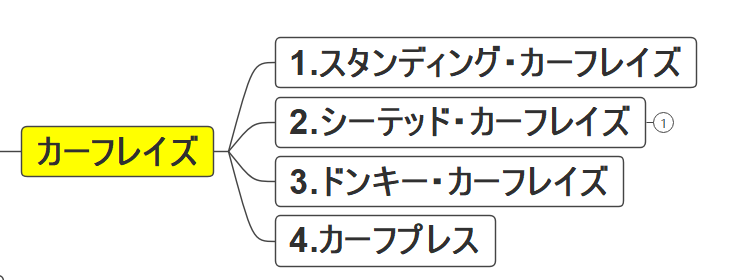

また、カーフレイズと言っても実はいろいろな種類のカーフレイズがあります。

スタンディング・カーフレイズは読んで字のごとくなので、なんとなく想像できると思いますが、それ以外は何だ?って思いますよね。

では一体どのトレーニングがヒラメ筋を鍛えるのに最も効果的なんだろう?そんな疑問を少し解消してくれる論文を見つけたので、次項で紹介していきます。

【論文紹介】カーフレイズ系種目の筋力トレーニングにおける腓腹筋、ヒラメ筋の筋電図学的分析

ヒラメ筋関係の論文を漁っていたら、良いものを見つけました。

早稲田大学大学院人間科学研究科の半田徹さん他4名で書かれた、「カーフレイズ系種目の筋力トレーニングにおける腓腹筋、ヒラメ筋の筋電図学的分析」という論文です。こちらの内容を紹介します。

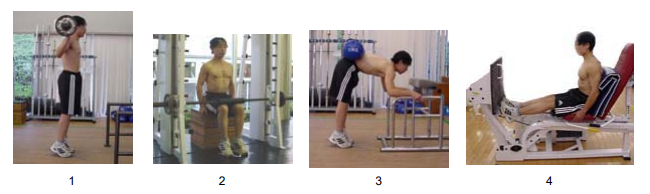

被験者である成人男性10名に対し、4種類のカーフレイズ系種目を行ってもらい、腓腹筋とヒラメ筋の金活動を分析したそうです。

カーフレイズ種目はこの4種類です。

筋活動の分析には、筋電図という筋肉に電気刺激を与え、その電気信号の伝わり方を調べて定量的に比較する、という手法をとっているようです。

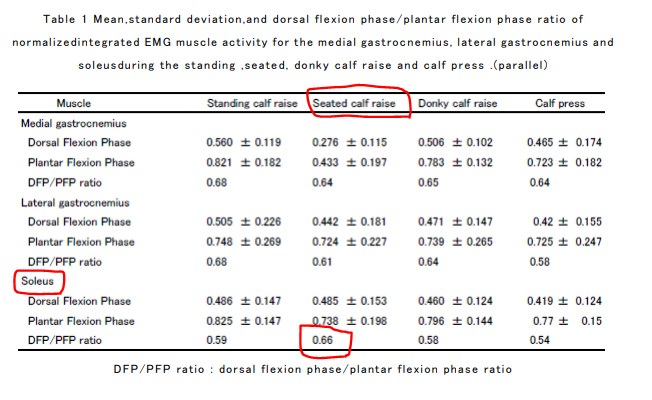

結果は下表の通りで、要約するとシーテッド・カーフレイズの主働筋はヒラメ筋(Soleus)である、ということです。

DFP/PFP ratioの数値が高いほど筋肉が動員されている、と解釈するようです。

つまり、ヒラメ筋強化には座った状態でカーフレイズを行うシーテッド・カーフレイズが効果的であるということです。

デスクワーク中にかかとを上げ下げするだけでも効果が期待できるかもしれないですね。

ランニングもヒラメ筋強化にはお勧め

シーテッド・カーフレイズはヒラメ筋強化に有効だ、ということは分かりました。

とはいえ、実は個人的にはランニングが最も効果的と感じています。

特に、自分の中ではちょっと早いかな?と思うぐらいのペースで持久走をするのが効くと感じています。

つまり、少しダッシュ的な要素を入れて瞬発的なトレーニングをしつつ、ある程度の時間ヒラメ筋にストレスを与え続け、本来の遅筋としての特性を伸ばす、みたいな考えを私は持っています。

カーフレイズのようなウェイトトレーニングはどちらかというと短時間で済ませてしまうため、遅筋であるヒラメ筋に疲労を与えるには強度的に不十分なのではないか、と考えています。

その点ランニングを数十分程度行えば、自重の負荷がヒラメ筋にかかり続け、ヒラメ筋の伸長と収縮を繰り返すわけなので、ヒラメ筋強化にはかなり効果があると考えています。

まとめ

というわけで今回はふくらはぎの肉離れについてさらに深掘りして調査してみました。

私サラバド的視点では、ぴきっとやってしまうあのふくらはぎの肉離れは、「ヒラメ筋」を痛めている、と考えています。

対策としては二つ。1.シーテッド・カーフレイズ 2.ランニング です。

おそらくふくらはぎの肉離れは個人差があり、いくら動いても発生しない人もいると思います。個人差については原因不明ですが、今は悩まされていない人でも、多かれ少なかれそのリスクは抱えていると思います。

すでに痛めた人もそうでない人も、肉離れのリスクを正しく理解し、事前に備えて楽しく長くバドミントンを続けたいですね。

そのために今回のサラバド的考察が少しでも役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント