みなさんは「対話」ができていますか?

近年、心理的安全性の重要性が叫ばれていますが、ポイントとなるのが「対話」です。

理解しづらい「対話」の定義や方法を本書では教えてくれます。

コミュニケーションに自信がある人もない人も、ぜひ読んでおいてほしい一冊です。

さて、それでは本書を紹介していきたいと思います。

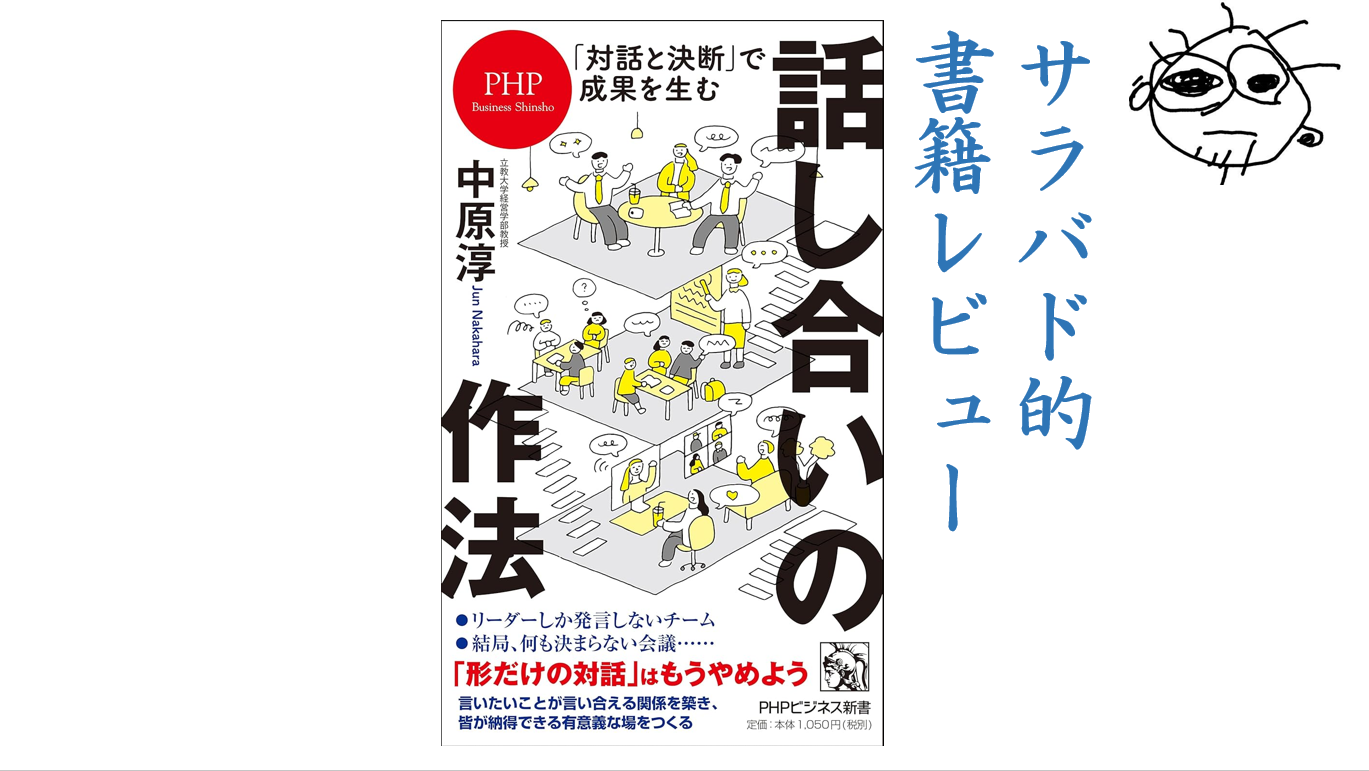

基本情報

中原淳さんと言えば、当ブログで著書を紹介しています。

中原さんの本は、ビジネス現場で使える対人スキルを学ぶことができます。

私は労働組合の役員を務めている関係上、大変学びが多く参考にさせていただいています。

対話とは何か

「対話」とは一体どういった意味なのでしょうか。

「議論」や「雑談」との違いを意識して普段使いこなせているでしょうか。

私は本書を読むまで全く理解していませんでした。読んですっきり腹落ちしています。

「対話」について、本書の言葉をお借りします。

「お互いに思っている、感じていること」を表出し合い、それぞれの「ズレ」を確かめ合うコミュニケーションです。

「対話と決断」で成果を生む 話し合いの作法

Aという意見を持った人と、Bという意見を持った人が対話をすると、それぞれが相手の想いを受け取り、A+b、B+aという形になります。

「議論」の場合はAはA、BはBで互いの意見を対立させ、AorBを最終的に決断します。

また「雑談」はただの会話でしかなく、決断はありません。

つまり「対話」とは、互いの意見を共有することであり、相手の気持ちを慮る(おもんぱかる)ことであると私は捉えています。

そう考えると、ビジネスの現場では都合良く「対話」という言葉が使われてしまっているような感覚があります。

「対話」と言いつつも、中身は一方通行の情報伝達になっていたり、あるいは相手の意見に全く耳を傾けようとしない会話だったり。

多くの人が本書を読んで、まずはコミュニケーションの種類に違いがあるということを認識する必要がありそうです。

対話で終わってはいけない

本書のテーマは「対話」なので、当然対話にフォーカスしているのですが、

忘れてはいけないのが、「対話→決断(議論)→実践(行動)」というサイクルです。

対話は手段であって、目的ではありません。

対話を通して成し遂げたい目的があるはずです。

目的達成のために「決断(議論)」し、「実践(行動)」することが重要です。

これは当ブログで紹介した、「Open to think」のオープン思考にも似ています。

普段の会話の中で迷子にならないように、今自分は対話をしているフェーズなのか、あるいは決断をするフェーズなのか、という現在地の確認をしたほうが良いかもしれません。

対話の注意点

対話は重要なコミュニケーションツールだという事は判りましたが、一方で注意点もあります。

本書では多々語られていますが、個人的に気になった2点に絞って紹介します。

1.一方的に話してしまう

これは対話のみならず、あらゆるコミュニケーションに当てはまる事です。

一方的に話す理由として、話が長いという事が考えられます。

特に年齢や職位が上がると話が長くなる傾向にあります。

なぜでしょうか?

それは話す題材が増えたり、聞き手がありがたく聞いてくれていると思ってしまうからです。

自分が話し過ぎていないかを常にチェックし、なるべく聞き手に話を振るように心がけたいですね。

2.賛同しすぎない

仮に自分がリーダーで、対話をファシリテートする立場であった場合、メンバーの意見に過度に賛同してはいけません。

相手のためを思って賛同したつもりが、実はその時点でフラットな関係が崩れかかってしまっています。

無意識にバイアスがかかってしまわぬよう、自分の発言やふるまいには気を付けましょう。

まとめ

企業ではよく「コミュニケーションスキル向上」といった研修が用意されています。

大抵のビジネスパーソンであれば一度は受けたことがあるのではないでしょうか。

逆に言えばコミュニケーションに関するスキルアップの機会はその程度しかありません。

つまり「対話」という粒度でコミュニケーションを学ぶ機会はほぼ無いと言っても過言ではありません。

多くの人が我流でスキルを磨いてきたのです。

「対話」を体系的に学べる本書があれば、コミュニケーションレベルの底上げが可能になるのではと私は思います。

ビジネスパーソンに限らず、ぜひ多くの人に本書を読んでいただきたいなと感じました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント