日本を代表するマーケター、森岡毅さんの著書を読んだので、紹介します。

この本は個人の力を活かす組織をつくるための本質だったり、

一人のサラリーマンでも組織を動かす起点になるための秘訣を、森岡さんお得意のマーケティングと紐づけて説明してくれています。

今回もサラバド的感想を交えながらシンプルに要約していきたいと思います。

組織とは

組織をつくる本当の理由は、人数によるマンパワーを増やすことではない。

この量のメリットは副次的なもので、本質的ではないんです。

それは、「一人一人の能力を引き上げる装置」である。

一人でいる時よりも遥かに大きな力を発揮する。

人の強みを引き出し、組み合わせることで組織のボトルネックを消す。

それが強い組織で、それこそが組織を作る意義です。

私にはこの視点は無かったです。

仕事が忙しくなってくると頭の中が「課題=マンパワー不足」つまり「採用強化」だ、と思考停止します。

しかし個人の強みを組み合わせて組織の弱みを克服する、という視点を持てば、もしかすると別の解決策が見つかるのかもしれない、と感じました。

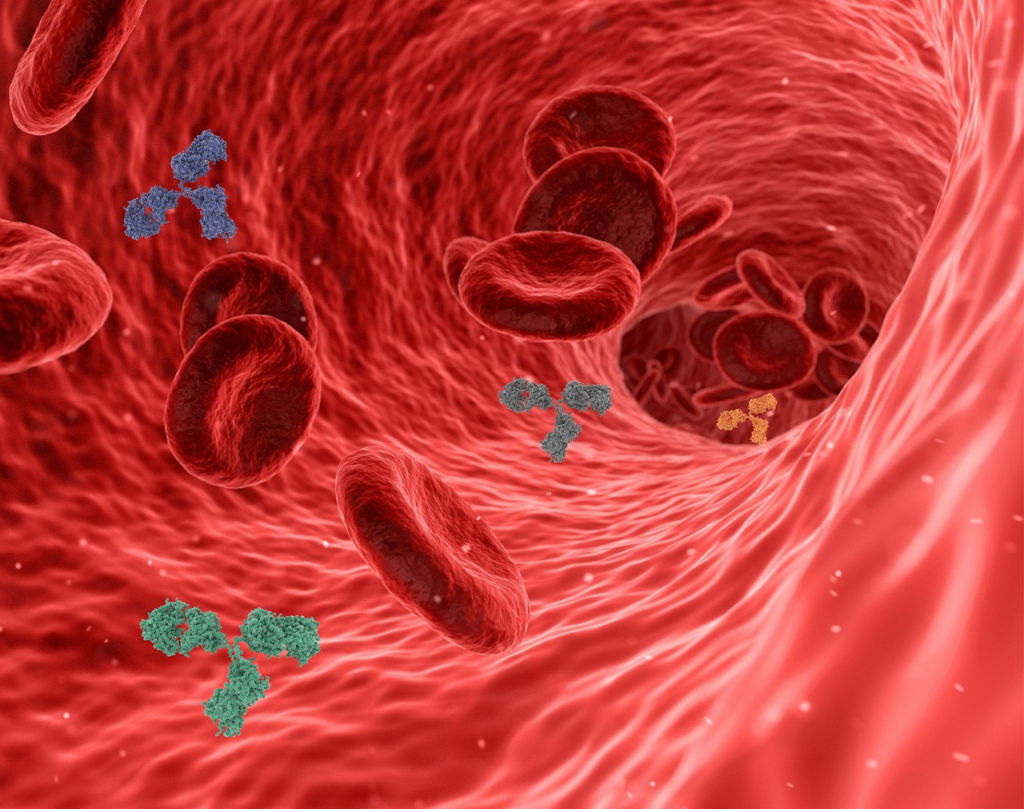

理想とする組織モデルは「人体」である

この考えは非常に興味深いですよね。

森岡さんらしい着眼点だなと思いました。

「感知→判断→行動」の高速サイクル

人体が当たり前に行っているこのサイクルを組織にも当てはめて考えることができます。

目や耳等の感覚器が感知した情報が、神経伝達によって脳に伝わり、判断して身体を動かして行動します。この一連の作業が一瞬で行われます。

組織においても、現場で感知した情報を上層部に伝え、判断し、また現場に戻して具体的なアクションに落とし込みます。そしてスピード感が重要です。

とくに人体は脊髄反射という脳の指令を待たずして身体を反応させる現象があります。

これこそ危機時のマネジメントとして重要な行動で、傷口を広げる前に適切な処置を施すという意味で、人体とビジネスにおける組織は考え方が合致しています。

共依存関係

人体の組織は、部位のそれぞれの役割が明確で、お互いに「共依存関係」にあります。

これはつまり、例えば臓器で言えばどの部位も1つとして欠くことができません。

臓器の中で最も重要な部位はどこか?と聞かれたら、多くの人が脳や心臓と答えると思います。

確かに脳や心臓は臓器の中でも中枢の機能を司りますが、それぞれ単体では人体の機能は賄えません。

つまり各部位は上下関係ではなく、共依存関係で繋がっています。

組織においても各職場の優劣は無く、対等な関係で協力し合っていく必要があると言えます。

身近な例で言えば、社内の権力争いにエネルギーを使うのではなく、企業全体として顧客にエネルギーを注げということですかね。

人間の本質は「自己保存」

唐突ですが、人間には「自己保存」という本能があります。

これは、「変化を拒む本能」のことです。

多くの人は現状維持を好みますが、これは大昔の狩猟生活において、今住む環境で安全に生きていられるならば、わざわざリスクを冒してまで別の環境へ移動する必要はない、という本能によるものです。

ちなみに【QUITTING】という本でも人間の現状維持の性質が語られています。

「自己保存」の本能を逆手にとる組織作り

強い組織を作る上で、この自己保存の本能に逆らうような働きかけは効果的ではありません。

人は自己保存という本能がある一方で、生存確率を高めるためには好ましくない行動でもあえて行います。

そこを利用して人が変わる必然を作る、構造的な仕掛けを作るのです。

具体例を紹介します。

会議

森岡さん的に言うと、会議とは「人を働かせるための儀式」です。

人間は人前で恥をかきたくない。良く思われたい。

この人間の特性を理解することで、会議を有効に活用することができます。

会議までにある宿題を出された場合、人は必死に準備をしますよね。

会議というオープンな場所でボコボコにされないために、用意周到になるはずです。

こうして人は鍛えられ、強くなっていくのだと思います。

ただし一方で、行き過ぎるとやられた方はメンタル不調に陥ってしまうので、サジ加減が難しいですね。

評価システム

企業の人事評価には「絶対評価」と「相対評価」の二つがあります。

どちらもメリット/デメリットがありますが、自己保存の本能を利用するには相対評価が好ましいです。

その理由は明白で、人を競争させて上を目指してもらうからですよね。

ただ相対評価の難しいところは、同じグレードの人の成績と比較する点で、職務内容が異なり単純比較がしづらいからです。

そこで重要なのは、同じ評価プール(同じグレードの人が集まる評価対象群)内で、期首に設定した目標をプール内ですり合わせておくことです。

人によっては組織の目標に合致していない可能性もあったり、低すぎる目標設定をしていたりするので、期末の評価会議でそのような齟齬が生まれないように、あらかじめ意識合わせをしておきなさいということです。

そうなると評価する側にとっても大変な工数を取られることになりますが、

会社の経営資源である「ヒト」以上に大事なものはあるのか?と考えると、かけて当然の工数だと理解できると思います。

まとめ

マーケティングは策を立てるよりも実行する方が遥かに難しいと言います。

組織も同様で、実行力が求められると言います。

本書ではそんな考えから強い組織に育て上げるヒントを紹介しています。

また今回の記事では紹介できなかった、社内マーケティングのノウハウも本書では語られています。

マーケティングの手法を活用した提案のテクニックで、非常に有益な内容なので興味があればぜひ読んでみてください。

ちなみに提案という点では、こちらも良書でした。

サラバドブログでは森岡さんの別の著書を紹介しています。

あわせて読んでもらえると、森岡さんがどんな人なのか、ということが理解できると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント