最近、Kindle Unlimitedで毎日読みまくっています!

今回紹介するのもそんなKindle Unlimitedで見つけた本なのですが、

正直これがKindle Unlimitedなのか?どうなってんの!?と思うぐらい、良質な一冊でした。

いわゆる「論理的思考法」系の本で、タイトル通り「目的ありき」で物事を考える思考法です。

これはビジネスパーソンであれば誰しもが読んでおきたい一冊です。

簡単にポイントを紹介していきたいと思います。

著者:望月 安迪 Andy Mochizuki

以下、Amazonの著者紹介より抜粋・引用

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 テクノロジー・メディア・通信(TMT Division) シニアマネジャー

1989年生まれ。飛び級で大阪大学大学院 経済学研究科 経営学・金融工学専攻修了 経営学修士(MBA)

2013年、デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)に参画。経営戦略策定・M&A案件を専門とするStrategy & M&Aユニットにも所属し、長期ビジョン構想、事業戦略策定、新規事業開発、企業再生、M&A案件のほか、欧州・アジアにおけるグローバル戦略展開、大規模全社組織再編プロジェクトにも従事。ファーム内で数パーセントの人材に限られる最高評価(Exceptional)を4年連続で獲得、複数回の年次スキップを経てシニアマネジメント職に昇格。

引用:Amazon

なんだか良くわかりませんが、とんでもない経歴の持ち主です。いわゆる「天才」です。

そんな人が書いた本ですので、内容の信頼性は高く感じます。

「何を」ではなく、「何のために」が大事

仕事をしている時、恐らく大半の人は「何をやっているのか」ということが頭の中を支配していると思います。

目の前の課題を解決することで頭が一杯になり、それ以外の事は特に考える余地も無いと思います。

しかし実は重要なのは、「何のためにやっているのか」、つまり「目的ドリブン」です。

目的のない行動はただの時間の無駄になってしまいます。

限りある時間を有効に使うためにも、目的を見失わないようにしたいですね。

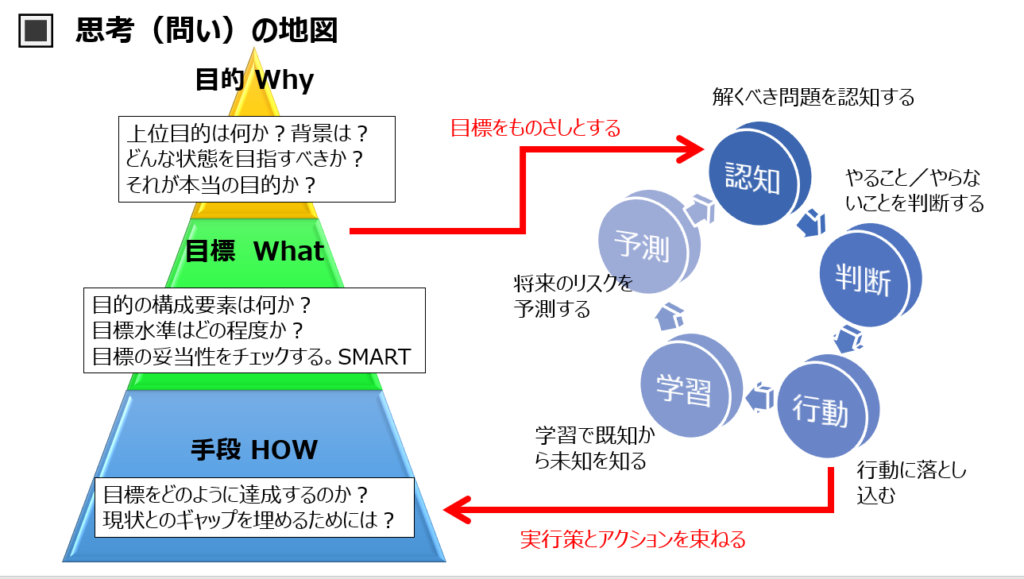

思考(問い)の地図

本書を総括した図がこの「思考(問い)の地図」です。

私が内容を抜粋して作成しました。ここでは大枠のみ捉えていただければ良いと思います。

左側に成果創出のつながり「目的ー目標ー手段」という三層ピラミッドがあります。土台が大事とかそのような意味ではなく、ここでは上から下への流れが重要です。つまり目的から始まり、目標を設定し、手段に落とし込みます。

目標の妥当性を検証する合言葉は「SMART」です。

目標の妥当性検証方法「SMART」

Specific :具体的であるか

Measurable :測定可能か

Achievable :達成可能か

Relevant :目的と整合しているか

Timebound :期限が明確か

一方右側には5つの基本動作があり、目標や手段を設定する際に重要な考え方になります。特に「認知」「判断」「行動」は中核を成しており、ここが崩れると仕事のパフォーマンスが低下してしまいます。

この三角形とサイクル循環を頭に入れておき、迷った時はピラミッドの頂点「目的」に立ち返りましょう。本書ではこれらの要素一つ一つについて詳しく解説してくれています。

学習のポイント

先ほど紹介した思考の地図の右側のサイクルは、一般的にはPDCAに考え方が似ています。

PDCAにおける「C」に相当するであろう、「学習」について、本書では興味深い主張が展開されています。それは、「既知から未知を知る」ということ。類推、アナロジーとも言います。

つまり自分が知っている知識を知らない分野へ横展開し、思考回路を回す手法です。多くの人が日常生活でも無意識にこの「類推」を使っているはずです。

この「類推」を意識してビジネスシーンに活用することで、新たな気づきを得ることができます。様々な業界へアドバイスするようなコンサルタントは、この「類推」を駆使して価値を見出しているそうです。なるほど。

「類推」に関しては下記の書籍にも登場しました。このスキルがあれば変化の激しい時代にもすぐに適応できそうですね。

LaXの技法

Learn as X(~として学ぶ)略して「LaX」と筆者は定義しています。

何が言いたいかというと、捉え方次第で何でも学びの材料になるということです。

全ての物事に対して学びの要素を見出すことで、自分の視野を広げるきっかけになります。

これを筆者は「知の横展開」とか、「知の網目を張り巡らせる」と表現しています。

LaXは柔軟な思考力が身に付き、さらに自己肯定感を高めることにも繋がりそうです。

まとめ

・「何のためにやっているのか」を意識する

・迷ったら思考の地図に立ち返ること

・「類推」は学習の強力なツールである

・LaXで物事の見え方は変わる

本書はかなり内容の濃い一冊です。この本を作り上げるために筆者は相当な労力を注いだことでしょう。それは恐らく年単位であることは間違いない。

読者である我々はその筆者の努力の結晶をこうして手軽にインプットすることができます。

しかも私はKindle Unlimitedで…。これはローリスクハイリターンな自己投資です。いや、ローリスクではなくもはやノーリスクです。まだ読書習慣が無い皆さん、一日も早く始めましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント