当ブログで過去に紹介したFFS理論シリーズ。今回はドラゴン桜編の書籍を読んだので、紹介したいと思います。過去のFFS理論シリーズの紹介記事はこちらをご覧ください。

FFS理論(Five Factors & Stress)とは、自己理解・他者理解のために開発された考え方で、5つのストレス因子で人の個性を定量的に表現するものです。

今回はドラゴン桜編ということで、そうです、テーマは「学び」。

学びの型(カタ)は個性の大きく左右されるようで、人によって型(カタ)が異なる。この書籍ではそんな「学び型(カタ)」について詳しく、ドラゴン桜のシーンを用いて説明してくれています。

私サラバドが読んだ中で特に印象に残った部分だけかいつまんで紹介したいと思います。

学び型(カタ)とは?

FFS理論で登場する5つのストレス因子、

「凝集性因子」「受容性因子」「弁別性因子」「拡散性因子」「保全性因子」の中で、学びに関係する因子は「拡散性因子」「保全性因子」の二つなんだそうです。

拡散性が高い人と、保全性が高い人で学び型、すなわち勉強スタイルが全く異なる、ということです。

学校教育ではみんな一様に同じ教育を受けます。しかし生徒の個性はそれぞれ異なるため、本来ならば一人一人にあった勉強スタイル、つまり学び型が選択されるべきなんですね。

たいていの人はその学び型の存在に気が付かないため、スムーズに勉強が進まないと苦手意識が生まれ、勉強のモチベーションが低下する。そして勉強が嫌いになる。つまり学力が向上しない。こんな負のスパイラルに突入してしまうんですね。

だからこそ、まず自分に合った学び型をいち早く見つけることが大事だと思います。

自分の勝ちパターン、得意技みたいなのを見つけることで、勉強のモチベーションが向上し、自然と学力が向上していくのだと思います。

拡散性と保全性の学び型の違い

では次に、拡散性が高い人と保全性が高い人の学び型を具体的に比較していこうと思います。書籍では複数の学び型が紹介・解説されていますが、今回は一つずつに絞って紹介します。

拡散性が高い人の学び型

ノルマは一定期間の中で自由に調整する

読書で例えるならば、拡散性の高い人は一度に複数の本を同時に読み進めていきます。興味があれこれ移りやすいです。

一定期間、例えば一週間の中で、気分が乗ったときはとことん取り組み、乗らないときはやらない。

気分に左右されることが往々にしてあるので、勉強であれば問題集なんかも自分の興味をそそる物を選択すると良いです。

受験勉強では複数科目をやらなきゃいけないので、そんな時も何曜日は〇〇、とか決めつけないで、ある一定期間の中で科目と時間を自由に設定する方が良いのかもしれません。

保全性が高い人の学び型

1日ごとのノルマを決める

読書で例えるならば、一冊を読み終えてから次の本に移ります。

日本人は保全性・受容性が高い人が多いので、おそらく多くの人がこちらのタイプがしっくりくると思います。まぁ勉強と言えば毎日コツコツと言いますもんね。あまり違和感はないです。

保全性が高い人は表現するならば「積み上げ型」。成功体験をコツコツ積み重ねて強くしていきます。失敗しないように綿密に計画を立てて、計画通りに事を進めていきます。

また、いきなり難しい問題・レベルに挑戦しないのが重要です。確実に自分をレベルアップしていき、挑戦するに相応しい力がついてきたらそのステージに挑みます。

自分に合った目標を設定する

学び型(カタ)には個性が大きく関係していることを述べました。

そもそも何のために人は学ぶのでしょうか?おそらく何らかの目標があるからですよね。

受験では目標とする高校・大学があり、就活では目標とする企業がある。社会人では取りたい資格がある。人は目標があるからこそ学びます。

その目標の設定方法も個性が大きく関係しています。

例えばドラゴン桜では、主人公の桜木先生は当時弁護士として働いていましたが、弁護士事務所の家賃すら払えないほど仕事が低迷していました。

そんな中、ドラゴン桜の舞台である龍山高校の経営難からの立て直し案件をもらい、全国初を目指して奮闘する、という内容でした。

これは桜木先生の目標が「全国初」という大きなテーマであり、それに向かって繰り広げられるドラマが見どころになっていますよね。

つまり、おそらく桜木先生は拡散性の高い人で、夢はでっかく、というタイプです。拡散性が高い人は目標設定に困ることはなく、すんなり決まります。しかし飽きっぽいという性質もあり、目標が移ろいうがちということもあります。

一方で保全性が高い人は大きな目標をいきなり設定するのがなかなか難しいタイプです。

できることをコツコツ積み重ねて、少しずつ自分の能力を高め、次第に視野が広がり、視点・視座が高まり、見えてくる世界があると思います。その先に目標が設定されることがあります。

従い、保全性が高いひとは身近なことから目標設定をし、だんだんとスケールアップしていけば良いと思います。

例えば1年後の目標、3年後の目標、5年後の目標と、時間軸で分けて細かく設定するのも保全性の得意分野かもしれませんね。

型が習慣になる日

この本というかドラゴン桜の中で非常に興味深いフレーズがあります。

歯を磨くように勉強しろ

言わんとすることは、学びを「習慣」まで持っていけ、ということです。

自分の個性に合った型を身に付け、目標が定まったら、あとは日々の実践あるのみです。

とはいえ勉強はつらいしなかなか継続できないと思います。そんな時に重要なのが、学びを習慣化することです。

例えば歯磨きは皆さん毎日すると思います。たいていの人は歯磨きをしないで寝るのは気持ちが悪いと思っていますよね?つまり学びも同じで、学ばないと気持ちが悪い、調子が悪くなる、ぐらいの境地までもっていければ、鬼に金棒ということです。

習慣化の助けとなる便利ツール

習慣化を促進するために重要な考えが、「取り組んだ量を見える化する」ことだと思います。

今日は何にどれだけ時間を費やした、というデータを積み上げていくことで、達成感が得られます。受験であれば参考書、英語であれば単語帳、自己啓発であれば本でも良いです。とにかく記録を取ります。ある意味保全性の高い人に合ったやり方かもしれません。

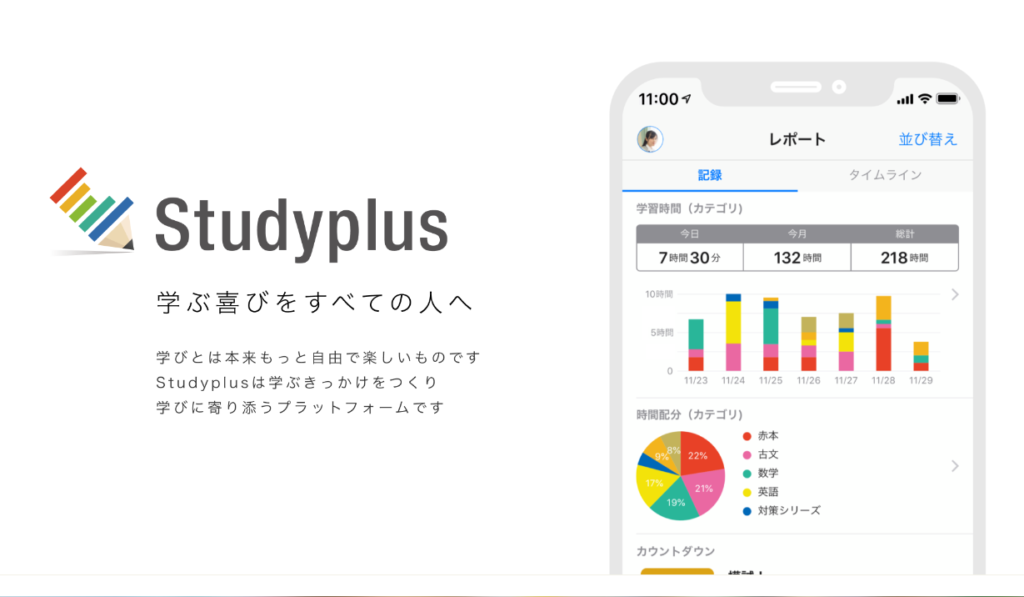

そんなときにお勧めなツールを紹介します。その名も「Studyplus(スタディプラス)」です。

勉強時間をデータで管理し、グラフ化して勉強量を可視化します。エクセルを使って自分で管理しても良いですが、このように特化したアプリがあるので、ひとまず使ってみても良いと思います。

ブラウザ版とスマホのアプリ版がありますが、今の時代スマホのアプリのほうがやりやすいかもしれませんね。

まとめ

今回は「ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる あなたが伸びる学び型」という本を紹介しました。

勉強が出来る人/出来ない人の差はどのように、いつ生まれるのだろう?と考えたことがあります。少なからず遺伝によるところもあるとは思いますが、一方で、早いうちに学び型を自然と身に付けたかどうかがポイントなのではないか、とこの本を読んで思いました。

自分に合った学び型を見つけ、学びに対する苦手意識を克服すれば、誰しもが自分の目標を達成することができる。そして生き生きとした人生、豊かな人生を送ることができることでしょう。

FFS理論を開発した聡明な学者さんがいて、その理論を紹介してくれる作者がいる。そして私は本を手に取って知識をインプットすることができる。(しかもこの本は普段お世話になっている方にお借りしたので、無料です(;’∀’) )

また学びを習慣化する便利なツールが開発されて、誰でも無料で使える。こんな便利な世の中を生きることができる自分は幸せだなぁと思います。

この記事をきっかけに一人でも多くの方の人生が豊かになってくれることを願っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント