企業には多くの問題が蔓延しています。特に人間に関する問題。

「辞める人」「ぶら下がる人」「潰れる人」が増加傾向にあるという主張から始まる本書。

これを聞くだけで多くのビジネスパーソンは興味が湧くのではないでしょうか。

私もまぎれもなくこのタイトルに惹かれて本書を手に取った1人です。

大変読みやすく、共感できる内容でしたので、私の所感を交えながらなるべくシンプルに本書を紹介したいと思います。

著者:上村紀夫さん

1976年兵庫県生まれ。名古屋市立大学医学部出身。

株式会社エリクシア代表取締役、医師・産業医、経学修士(MBA)

というトンデモない経歴の持ち主。

株式会社エリクシアというのは、「ココロを扱うコンサルティングファーム」とのことで、コンサルの会社のようです。

医師であり、経営学修士を持ち、コンサルタントという、以前当ブログで紹介した「CROSS BORDER」で登場した「越境」を華麗に繰り返してきたスーパーマンですね。

特に産業医としてこれまで3万件以上もビジネスパーソンとの面談をこなしてきた経験をお持ちだそうで、その豊富な経験から裏付けられた本書の内容は、とても説得力があります。

組織改革はマーケティングである

組織が抱える課題に対してどのように取り組めば良いのか?

そのヒントはマーケティングにあり、次の3つを意識する必要があります。

WHO(誰をターゲットにした施策なのか)

WHAT(どの課題を解決したいのか)

HOW(どのようにアプローチするのか)

多くの企業では3つ目のHOWばかり先行してしまい、課題を解決することができていません。

これはまさに日本を代表するマーケター森岡毅さんの著書と全く同じ主張です。

まずは「WHO」を明らかにする。いきなり全社員をターゲティングするのはとても難しいので、最初はターゲットを絞る事が重要なのかもしれません。

「ぶら下がり」が最も危険な状態

近年では転職市場が活況となり、「離職」が珍しいことではなくなりました。

この「離職」には3つのタイプがあります。

1.積極的離職 キャリアアップなど、ポジティブな理由からくる離職

2.消極的離職 環境への不適応等、ネガティブな理由からくる離職

3.離脱 メンタル不調により休職を余儀なくされる

これらを踏まえると、「離職」が一概に悪だとは言えません。

積極的離職はむしろ個人にとっては人生をよりよくするための行動であり、本人のためを思えば推奨されるべきです。

消極的離職や離脱に関しては何らかの原因があって、職場の課題や本人の心のケアが必要な部分はありますが、本書ではそれ以上に深刻な状態だと主張するのが「ぶら下がり」、つまり「消極的定着」です。

会社に不満はあるが、転職する能力・勇気が無い人です。

この人達のマイナス感情は周囲に伝播していくので、これこそが組織の活性を妨げる要因になります。

マイナス感情とは「不満や不公平感」であり、「会社と社員の間にある溝」です。

労働組合の役員をしている私としては耳の痛い話であり、どうにかしてこの溝を埋めたいと日々考えています。

組織活性とは

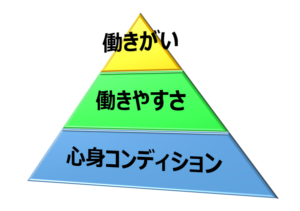

先ほど表現した「組織活性」とは一体何でしょうか。それは次式で表すことができます。

また、この3つのパラメーターはピラミッドの関係にあるように、心身コンディションつまり身体の健康が最も重要であるという事を示しています。

とは言え、他の2つのパラメーターも重要であり、3つのうちどれか一つでも欠けてはいけません。

ここで面白いと思った点は、「働きやすさ」と「働きがい」が別のパラメーターで定義されていることです。「働きやすさ」を向上させる施策は必ずしも「働きがい」を向上させるわけではなく、その逆もまたしかり。

例えば「働きやすさ」を重視した施策を取り入れたら「ぶら下がり社員」が増えるリスクがありますよね。これは個人的には盲点でした。

WHO/WHAT/HOW設定を誤ると、「ぶら下がり化」を促進してしまいます。

社員のセグメンテーション

ターゲティングの方法として、社員のセグメンテーションが効率的です。

それは社員全員を次の5つに分類します。

・優秀層:企業・部署を牽引している人材

・ハイポテンシャル層:3~5年後に優秀人材になる可能性を秘めた人材

・立ち上がり層:新卒・中途問わず、入社1年以内の人材

・普通層:与えられた仕事はきちんとこなす人材

・ぶら下がり層:消極的定着をしている人材

特に重要視するカテゴリは「ハイポテンシャル層」です。

何故ならば、この層の人材は往々にして労働価値が似ているからです。例えば成長とかやりがいを重視している事が多いです。また、成長すれば優秀人材の穴を埋めてくれる可能性があります。

逆に優秀層は労働価値がバラバラであることが多く、積極的離職が発生するケースが多いです。

積極的離職を止めるのは容易では無いので、無駄なエネルギーは消費せず、この場合は組織の新陳代謝を促すという意味でもスルーした方が無難です。

対応すべき優先度が最も低いのは「ぶら下がり層」という点には納得がいきます。

ただ、このぶら下がり人材をどうすれば普通人材へ押し上げられるか?という問いに真剣に取り組み、本人のココロと真正面にぶつかって行きたいとも私は思います。

まとめ

・組織改革はマーケティングである

・組織活性 = 心身コンディション × 働きやすさ × 働きがい

・対策を行う上で重要なのは社員のセグメンテーション

・労働価値は人それぞれ

私は勤め先企業の労働組合の役員をしている関係で、この書籍は大変興味深くかつ大いに参考になる内容でした。

特に、「労働価値は人それぞれである」は考えさせられました。

ぶら下がる人や休職する人にも労働価値はあるはずで、彼ら彼女らの持つ価値観がどんなものであっても蔑ろにしてはいけないなと感じました。

とは言え組織である以上はある程度妥協しながら働かざるを得ないので、どこに妥協点を持ってくるか、という交渉力が我々労働組合には求められているなと勉強になりました。

まだまだ人に対する理解力が足らない!引き続き読書で思考の幅を広げていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント